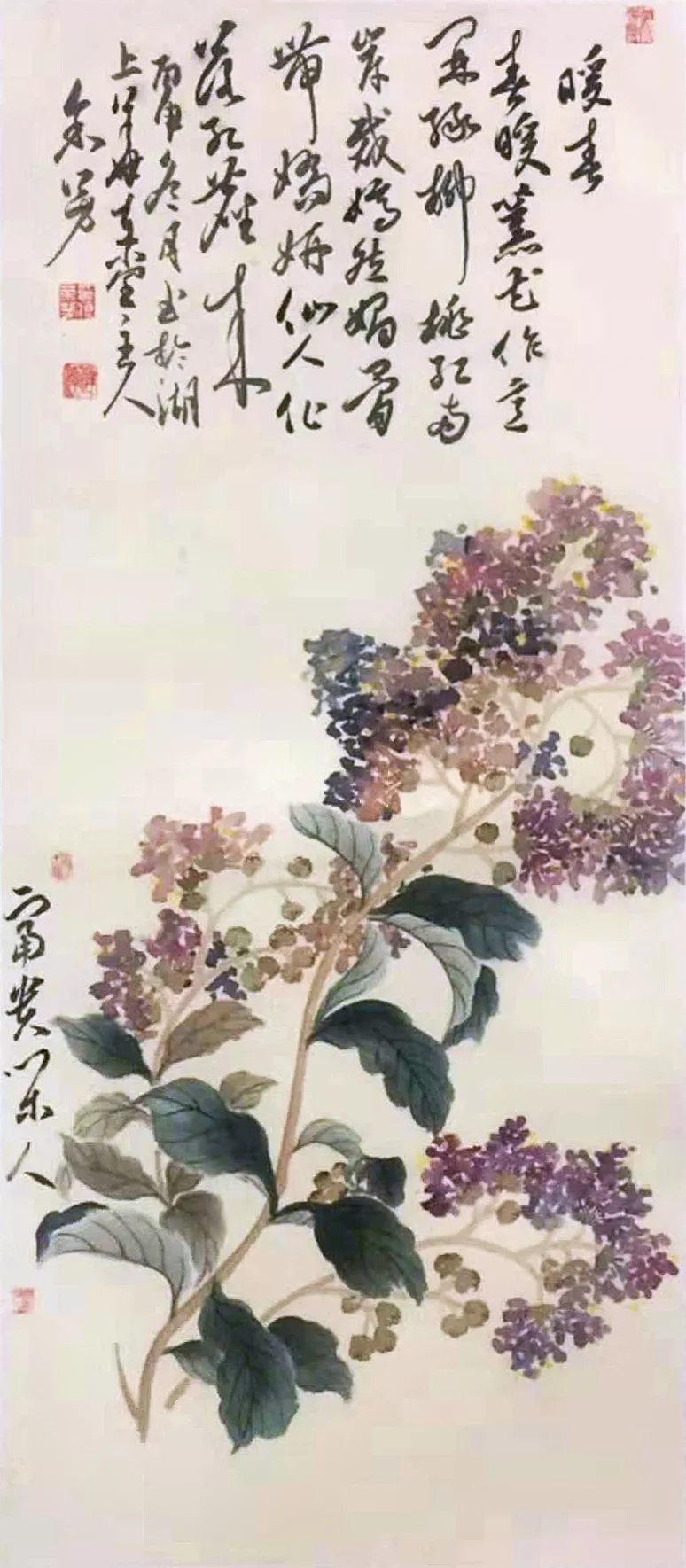

翰墨芳华——余芳书画展

❧承办单位:

香港国际文化艺术交流协会

杭州华在堂文化有限公司

❧时间:

2018年10月26日—30日

2018年毕业于中国美术学院书法篆刻专业,获博士学位。(师从:王冬龄教授)

2013年毕业于中国美术学院书法篆刻专业,获硕士学位。(师从:祝遂之、沈浩、吕金柱、赵雁君等教授);

2006年就读中国美术学院书法系中国书法家协会会员;

中国美术学院成人教育学院教师浙江省青年书法家协会理事香港国际文化艺术交流协会主席。

作品入展获奖

2013年入选浙江省新峰计划人才之一

2012年第五届全国妇女书法作品金奖

2013年第六届浙江省青年书法选拔赛金奖

2013年浙江省温泉杯书法篆刻铜奖

2011年第五届浙江省青年书法选拔赛铜奖

2006年第四届全国妇女书法作品展览入展

2007年全国第九届书法篆刻作品展入展

2006年西泠印社首届楹联书法展入展(国展)

2007年纪念傅山诞辰四百周年书法艺术展入展(国展)

2012年第一届全国赵孟頫奖入展(国展)

2008年浙江省青年美术家提名展——篆刻入展

2011年万山红遍——浙江书法大展入展

2011年万山红遍——浙江篆刻大展入展

2012年月陆维钊奖浙江省第六届中青年书法篆刻展入展

2013年浙江省沙孟海书法篆刻入展

2013年兰亭书法双年展入展•五体大展

2014年第三届全国赵孟頫奖入展(国展)

2018年浙江省新峰精英书法40家精品展入

2018年“陆维钊奖”第八届浙江省中青年书法篆刻展入展

2018年“卫夫人杯”全国妇女书法展入展

2018年“纪念叶一苇先生诞辰100周年浙江省篆刻大展”入展

书法是我们化一身精力也不能穷尽的一门艺术。这门艺术博大精深,但又亲切易于接近。它以文字为载体,通过线条的演变,表现出人的精神世界,如诗如画,也是中华民族性格和思维的重要因素之一。

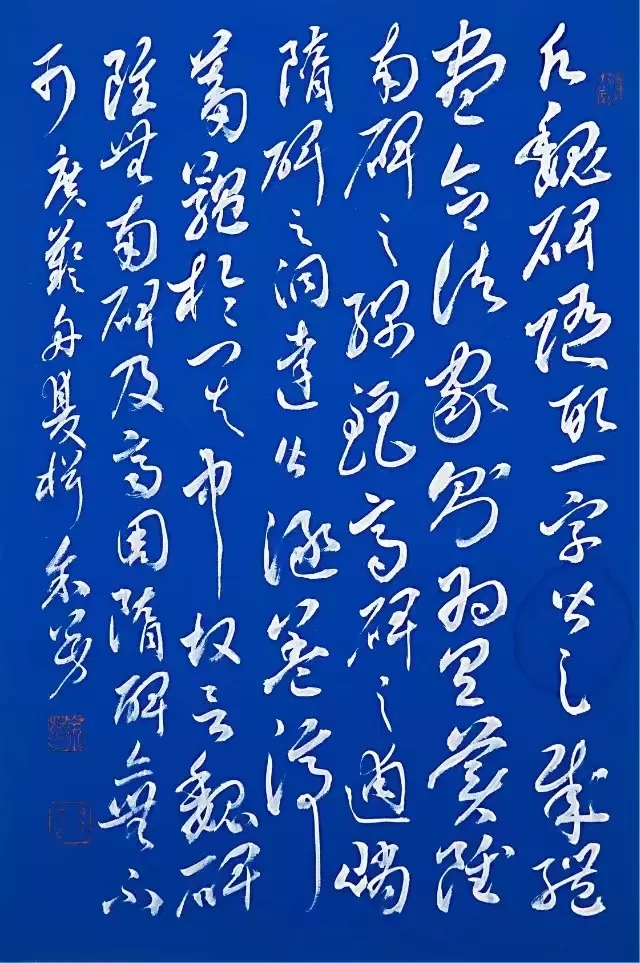

书法艺术之美,根源于对大自然的礼赞和对于生命的赞美。故观公孙大娘舞剑、挑夫争道、两蛇相斗,以至浪卷云舒、高山坠石……皆可启发书法艺术家的灵感,在一动一静,或开或合,有虚有实之间,增进艺术的体验。

怀素形容他的草书如“奔蛇走虺”,而失败的笔法则常被人讥为“死蛇烂蟮”。两者的差别全在于有无生命感。这种生命感的获得,源于艺术家对传统文化的理解,对于大自然敏锐的体察,以及长期的实践,使自身精神的力量和肌体的力量凝聚在一起,运用于指末毫端,始可收到气韵饱满、生气盎然的效果,这种似乎近似于玄奥的要求,建立于绵延千载数量众多的经典作品之上,有法可依、有理可循,显得生动而具体。

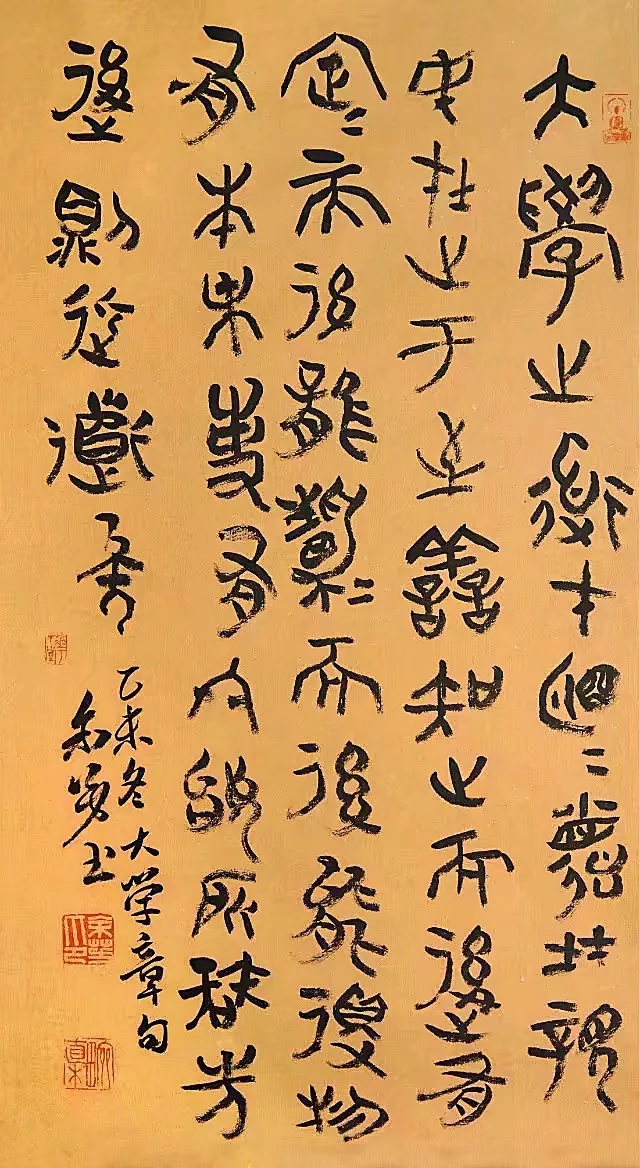

中国书法要求在抽象的形式美中贯注大自然丰富多变的生命感,这正是中国文化的精粹之处。对于韵律、节奏、线条、色彩等构成的美的鉴赏力,属高层次的文化修养。现代派艺术在西方,也常有“曲高和寡”之处。英国美术史家赫伯特·里德说过:中国书法艺术与西方抽象艺术有类似之处。不过西方现代派艺术一般都缺乏像中国书法那样明确的规律或法则,所以常常得不到公众普遍的承认。他说得很对,我们正是在长期的文化演进中,积累下丰富而明确的规律法则,使精深的书法艺术,人人得以“学而知之”。虽然,各人天份的不同,其成就可以有高下之别,但对这门艺术的喜好和了解都能达到相当的普遍性。尤其这种抽象之美,又与生活紧密结合,使得广大的受众,普遍接受了这种美得涵养,在长期的熏陶中自然而然地理解了动与静、虚与实、快与慢的辩证关系,认识到分寸感以及和谐的重要意义,理解了生命与自然法则的巨大价值。其独创性,显出了中国人特有的智慧和能力。

可以这样说,中国书法是纸上的舞蹈,是抽象的绘画,是无声的音乐,是文学的媒体,是在平面上塑造的三维空间……所以,美学家宗白华、李泽厚都把书法看作是中国各类造型艺术和表现艺术的灵魂;太平洋彼岸的华裔美籍学者蒋彝在《中国书法》一书中也说:“在中国,任何可以称为艺术作品的东西都或多或少与书法有某些联系……我们认为书法本身居于所有各种艺术之首位。如果没有欣赏书法的知识,就不可能真正理解中国的美学。”这些见解决非夸张之辞,而是一语中的、恰如其分的慧眼卓识。尽管如此,书法却不是一种高深莫测的艺术类型,相反,它在中国是一种最有群众基础、最普及和最有实用价值的艺术。

在那遥远得记不清岁月的时代,书法就在民间的土壤里孕育。仰韶文化中,纹陶盆上那人面含鱼、牵手舞蹈的图画,便隐藏着书法的最初的线条。接着,殷商时代,人们占卜祭祀时,似乎漫不经心地刻在龟甲兽骨上的文字符号,以它比彩陶纹饰更为纯净、自由、多样的线的曲直运动和空间构造,表现和表达出种种形体姿态、情感意兴、气势力量,终于形成了中国特有的书法艺术。与这种悬钟垂韭、横直转折、疏密调和的甲骨文不同,周代出现了铸刻在金属器皿上的铭文,它或方或圆,或结体严正,章法谨慎,一派崇高肃穆之气;或结体浑圆,似疏而密,外柔内刚,一派开阔宽松之容。然而无论是甲骨卜辞,还是金文大篆,均出于民间能工巧匠之手,他们无心于书而成书,不曾留下姓名。没想到无意插柳柳成荫,这些无名书家的创造,后来竟繁衍子孙般地发展成小篆、隶书、草书、行书、楷书等千姿百态、蔚为大观的艺术样式。

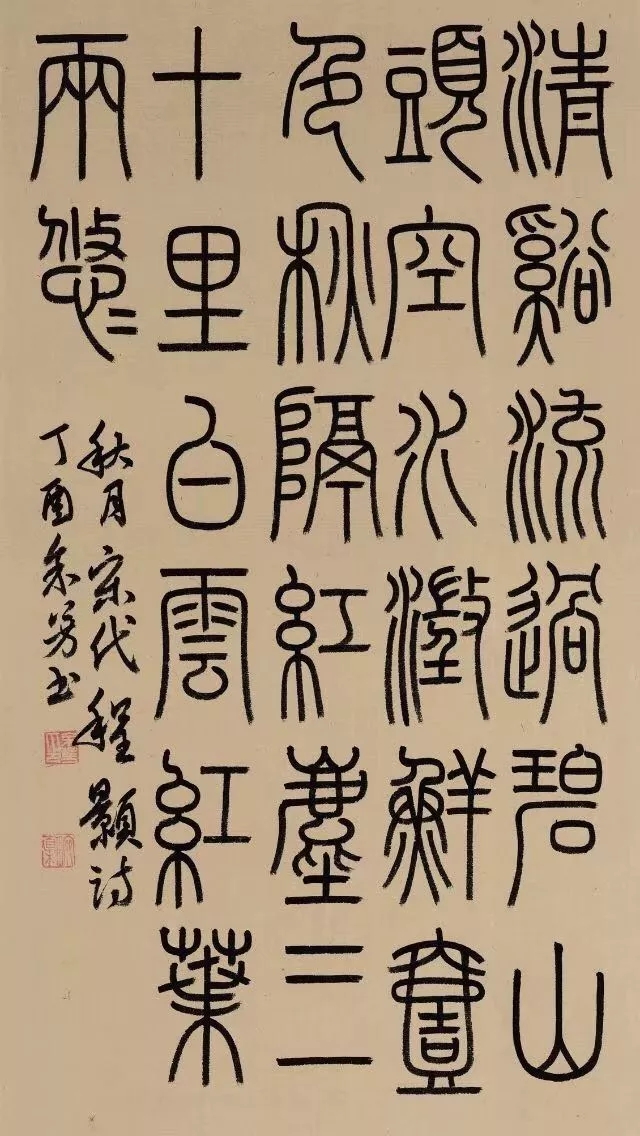

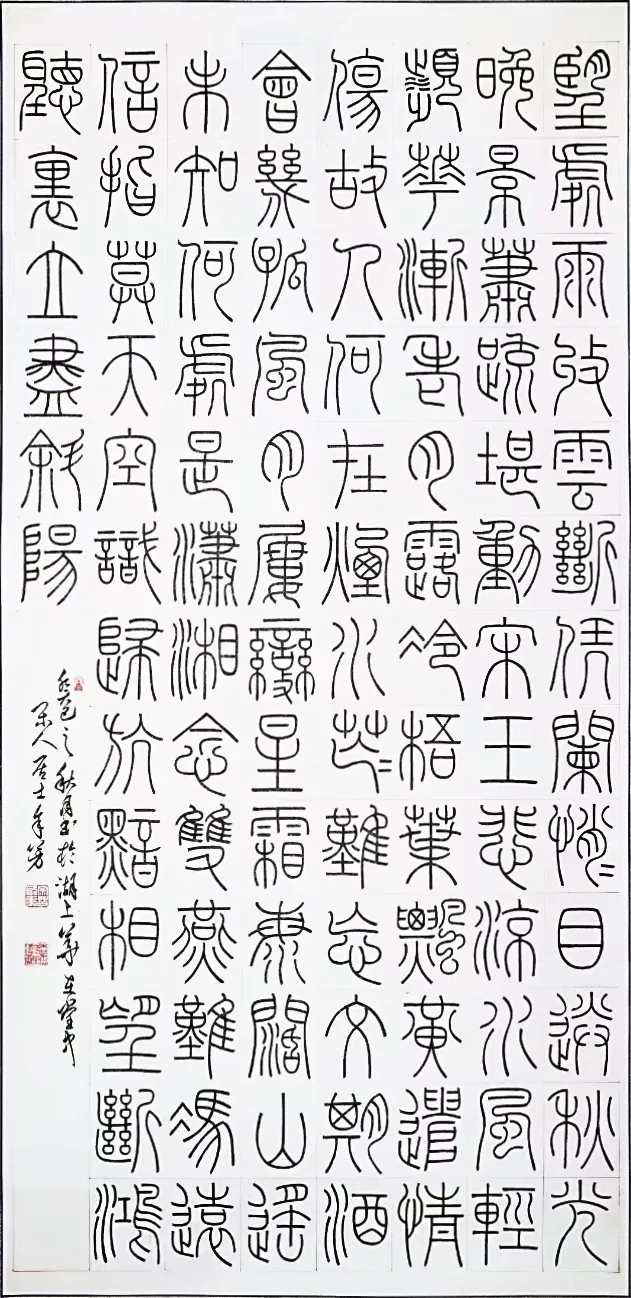

线条是书法的精神和灵魂。运用不同的速度和提按,而产生丰富的表情,加之墨色、刚柔、松紧、险绝的巧妙应用使线条更富有人文的色彩。在线条的分割下,空间无意中被激活,跳跃的布白,显示出生命的律动,与自然。玉箸篆法,以长锋羊毫为佳,中锋行笔,讲究控制笔尖的能力。中锋运笔,势从内出,气韵中贯,发力从容不迫转折要略带提按;使转圆通,筋络相连;行笔时力量要均匀有力,似铁入木三分,却又讲究寓圆于方;字形力求温婉圆润,对称和谐;笔触清新雅,气息流畅。作品的整体感觉以趋古为佳。

如何写出小篆高古的线条,而又能达到多变的理想境界呢?就我个人理解,要调整心境,如老僧入定,这样才能达到心与笔想通、相融,自然稳健的状态。要万毫齐力,使老辣、柔和、圆厚、古拙、刚硬和坚定的艺术效果跃然于纸上。小篆的书写,若不是静心若素,气敛神宁,沉稳得当,用笔稍有偏颇,都可能会影响到线条和结字的形象,使气脉断续,整篇布局难以协调,首尾无法相顾。又清代蒋和《书法正传》谓:“有筋者,顾盼生情,血脉流动,如游丝一般,盘旋不断,有点画处在画中,无点画处,亦隐隐相贯,重叠牵连,其间庶无呆板散涣之病。”写篆书也要笔意连贯,犹如写行草一般,用笔气聚,笔意流动,映带匀美,每个字都富有姿态,虽字字不相连属,但整幅布局,有一气呵成之感。要如丰坊《书诀》所谓:“行笔而不停,着纸而不离,轻转而重按,如水流运行,无少间断,永存乎生意。”明白此中关节,再结合书家的心性,求真情、天趣、风格自然流露。这些都要通过持之以恒不间断的正确练习与感悟,才能事半功倍,融会贯通。只有这样才能写出打动我们灵魂深处的作品。