卢坤峰(1934-2018),山东平邑人。1964年毕业于浙江美术学院中国画系并留校任教,当代中国花鸟画的杰出代表、中国美术学院资深教授、浙江省中国画家协会主席、浙江省花鸟画家协会主席、杭州国画院首席导师。

丨桃林春风

2018.4.26-2018.5.16

(杭州市南山路202号 恒庐美术馆)

阅遍沧桑的天真——记卢坤峰教授

/ 袁大梁

山窗细雨夜凉天,

坐对青灯思旧年。

除却画兰三十品,

更无一事报君前。

卢坤峰先生这些年来画事之余常以“敲诗”为乐,这种“垂老情怀入雨秋”的心境,焉能无诗?

坤峰先生是山东泗水人,生于1934年,少丁父忧,又适逢抗战爆发,一直在困苦的家境中生活,备受艰辛磨难,养成勤俭刻苦的习惯。少年的坤峰资质聪慧,性恬静,好读书,对艺术的领悟常有过人之处。未冠时从图画老师学习水墨花鸟,初知用笔后,即喜临摹前人,常为借一本画册,徒步数十里,偶在裱画店看到名家之作,便手摹心追徘徊不忍去。他的少年习作,胸中了无渣滓,肩头不背包袱,落笔生动,极有灵气。偶为乡前辈、著名艺术理论家、画家俞剑华教授所见,大加赞赏,称为“吾乡之秀”。1959年进入浙江美术学院中国画系,已是二十四五岁,在同学中堪称“老大”。进校不久正躬逢连续三年的大饥荒,以地瓜藤、高粱粥尚难糊口的山东老家,己不能对他有多少接济,以至他破衣敝履,食不果腹,只能以学业与精神上的刻苦奋进,来抵消衣食匮乏的痛苦。幸亏那时是大家穷,也并不觉得特别的窘迫与尴尬。学校师生只能高吟“诗画必穷而后工”这样近乎“酸寒尉”式的喟叹,以自我解嘲。在教室里、图书馆中,三伏挥汗,三九呵冻,苦学苦读,苦练苦画。在校长、当代画坛巨擘潘天寿及吴茀之、陆维钊、诸乐三等先生的悉心指导下,在工笔、写意、临摹、写生和书法等方面都打下了坚实的基础。学问、胸襟、趣味也都慢慢走向成熟。

坤峰先生就读的浙江美院恰恰在西湖比邻的南山路上,这是一条幽雅美丽而富有艺术气息的长街。春天来时莺啼柳浪,满架的蔷薇缀满高墙。夏日里,法国梧桐浓荫匝地,走不几步即可看到湖上接天映日的莲叶与荷花。秋天踩过满地的黄叶,还来不及做几次思乡的幽梦,放鹤亭下的梅花又次第开放了。杭州的风景是绮丽的,江南的温山软水、辞章典籍也足以移人性情。坤峰北人,对江南的一切都是新鲜而近乎敏感的,闲时漫步苏堤,远看双峰白云浮动,坐听南屏钟声悠远,他会像东坡居士一样赞叹:“家乡无此好河山!”风俗移人,是潜移默化不知不觉的。况且朝夕相处的老师多是久居江南的粹然儒者。他们谦冲慈祥,温柔敦厚的风采也必然给学生以深刻的影响。受到这种风气的浸染,坤峰先生的书画诗文自然而然地充满了温柔秀雅、简妙清空的江南情调。

丨松寿

坤峰先生早岁擅工笔,出入于赵佶、李迪、王渊诸大家。他在临摹宋人工笔花鸟画的过程中,透过艺术手法方面的表象,发现了它们源于自然的丰富生动的艺术情趣。夫趣,得之自然者深,得之学问者浅。在临摹古画的同时,他画了无数的工笔写生画:香远益清的荷花,红掌清波的白鹅,滴露的牡丹和翩然云中的飞鹤……赋采象形,工夺造化,对一花一鸟的观察入微,“含毫命素,动笔依真”,每一笔都从千锤百炼中来。刘道醇评五代花鸟画家唐希雅云:“极乎神而尽乎微,资于假而迫于真;象生意端,形造笔下。”工笔画繁缛细密、纤毫毕具,其要言妙道在于“工”,恰又在于不工,乃为神似。倘功力稍逊,极易流入孱弱媚俗一路。微则微矣,微不足道。只在形似上用力,而气韵呆滞,离无可救药的 “匠气”也就不远了。

丨花木鸣禽

坤峰先生画禽鱼、草虫、兰竹,也偶作人物。我曾见过他的人物速写,寥寥数笔,神情毕肖。据说他还画过马,是为一本古诗选集画的插图,则更少为人所知了。但海内外鉴赏家有知卢坤峰画者,无不称其为首屈一指的兰竹高手。他的画册中,兰竹几乎各占其半。他的书斋名曰“林菸庐”,林菸即是竹名,真是“宁可食无肉,不可居无竹”呵。山东天寒,难生兰竹。坤峰先生在来杭州读书之前,几乎没有看到过竹林与野生的兰花,据坤峰先生说,泗州的民风,讲究的人家在春节会在花瓶里插些松枝竹枝,或栽一盆兰花来应景。所以,只有在春节时偶然才能看到从微山湖一带运去的竹枝和从绍兴挑到山东叫卖的兰蕙。虽然长途贩运,竹枝与兰花都是憔悴而少生气的,但在北方人看来已经是奇花异卉了。

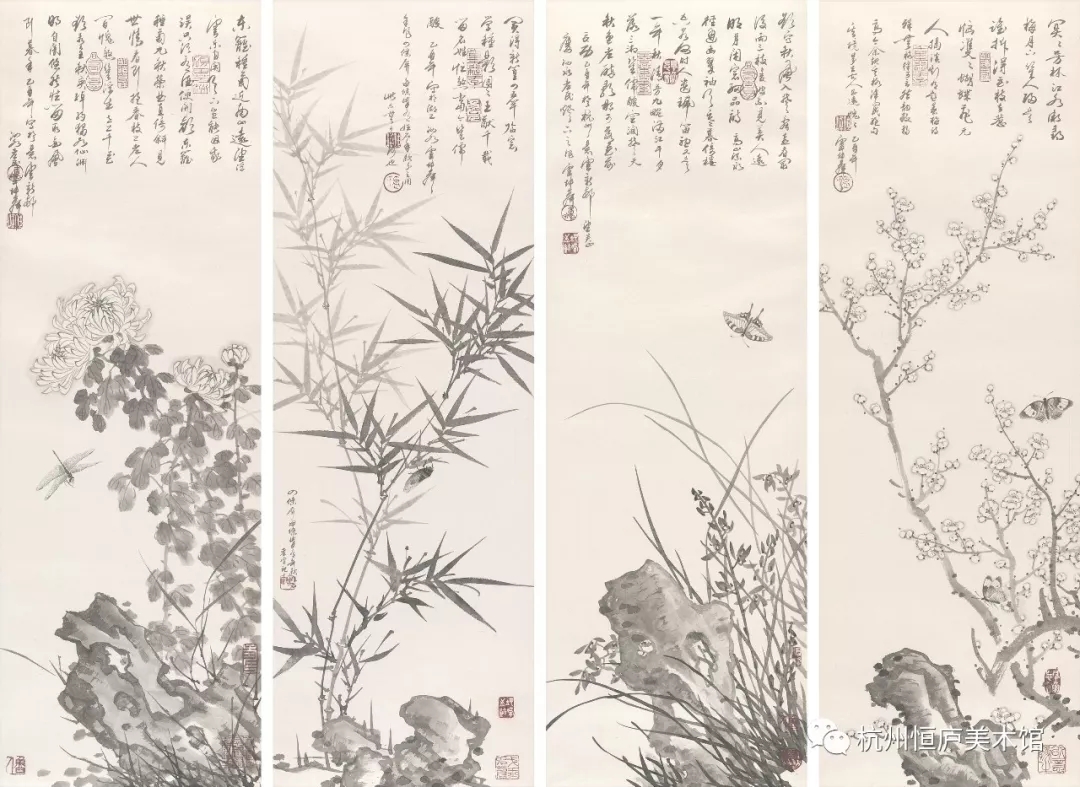

丨梅兰竹菊

到浙江之后,他在云栖,桐庐等地看到了一望无际、遮云蔽日的竹林,在富春江边的山野里也去采掘过漫山遍野的兰花。这种江南丘陵的自然景观,在他这个只是看惯了北方青纱帐的山东青年眼里,是非常新奇的。更何况,师长之中,潘天寿、吴茀之、诸乐三、陆维钊都是勾兰撇竹的高手呢!

自古以来,花草是折射人的精神与品格的,兰花与竹子分别象征着坚贞、谦虚、劲节与高洁,生于深谷,却不以无人而不芳,这正是坤峰所追求的人生境界。他从爱兰竹出发,先有观兰竹之兴,再有画兰竹之兴,而成为终身以画兰竹为主的名家了。

丨瑞禾图

为了观察兰竹的形态,他到过许多产竹的山区与专门栽培研究兰竹的花圃与竹园,他与许多栽兰种竹的专家和花工成为朋友,坤峰先生所作的兰竹写生是难以计数的,不只是一般的兰竹, 只要有一个特别的新品种出现,他就会不辞辛劳,拿了纸笔去描画下来。在他的写生本里,关于兰竹的知识,他几乎抵得上一个真正的园艺学家,对于古画上的兰竹,无论工笔意笔,他都能一眼说出品种与名称。他家没有院子,无隙地种竹,但盆景的凤尾竹、佛肚竹,他还是养过不少。至于兰花,每到春天,在他的画室里几乎无处不在。幽兰送香气,竹露滴清响,他对兰竹的观察与研究是超越古人的。他曾无数遍地记录过兰竹生长过程中的每一环节,以及兰竹在春夏秋冬、阴晴雨雪的千姿百态。但坤峰先生笔下的兰竹不是刻板地照描照写的,揽景会心,领其真趣是成就画家的秘诀,一枝一叶都有他呕心沥血的创造在。坤峰先生曾告诉我,凡是竹子竹本越粗大则竹叶越细小。所以,他画的《毛竹丰收图卷》上的大毛竹,那阔大低垂的竹叶其实是不存在的,但大毛竹如果画了细小的叶子就完全失去了竹林的气势,反而不真实了。可知,他追求的是艺术上的真实。

丨墨竹

艺术之道,乃内出性灵,外亲风雅。坤峰先生爱兰竹,常常到了如痴如醉的境界,他站在一定的角度,抱着某种观念,带着某种情绪去审视思索,兰竹的一枝、一叶、一花、一根到了他的心目中,就有了灵性,有感情、有个性、有生命了。

坤峰先生善诗,这在他这样的中年画家是难得的。在中国美院除已故的周昌谷教授以外,能写格律精严的旧诗千百首,能有整册诗集问世的仅坤峰先生一人而已。郑板桥诗书画三绝,王维诗中有画,画中有诗。书画与文学是不可分割的。书画如其人,人高品逸,得之于学养之功。潘天寿先生是李叔同的学生,他接受李叔同的传统,办美术学院十分重视学生的文学修养,他认为如果没有文字的修养,难免沦为画匠。美院中国画系的几位老教授全是“敲诗”的高手。有时连走路都在寻章摘句,轻声吟哦。

丨春鹅

坤峰先生善书,楷书得力于钟繇、董美人、褚河南为多,于自然疏淡,闲雅雍容中见其厚重。魏碑则稳健工深,行书不离二王规模,草书于《书谱》浸淫最深,也看得出徐青藤、八大山人、石涛等明清画家的影响。他在画上的题跋,多为自作诗文。胸中逸气,皆关诗情;脱口而出,便成妙谛。有时一题数百言,或记事,或论画;有寄托,有情趣,中多佳句。诗书画相得益彰,掩映成趣,从不互相侵夺,识者誉为三绝。

丨松风

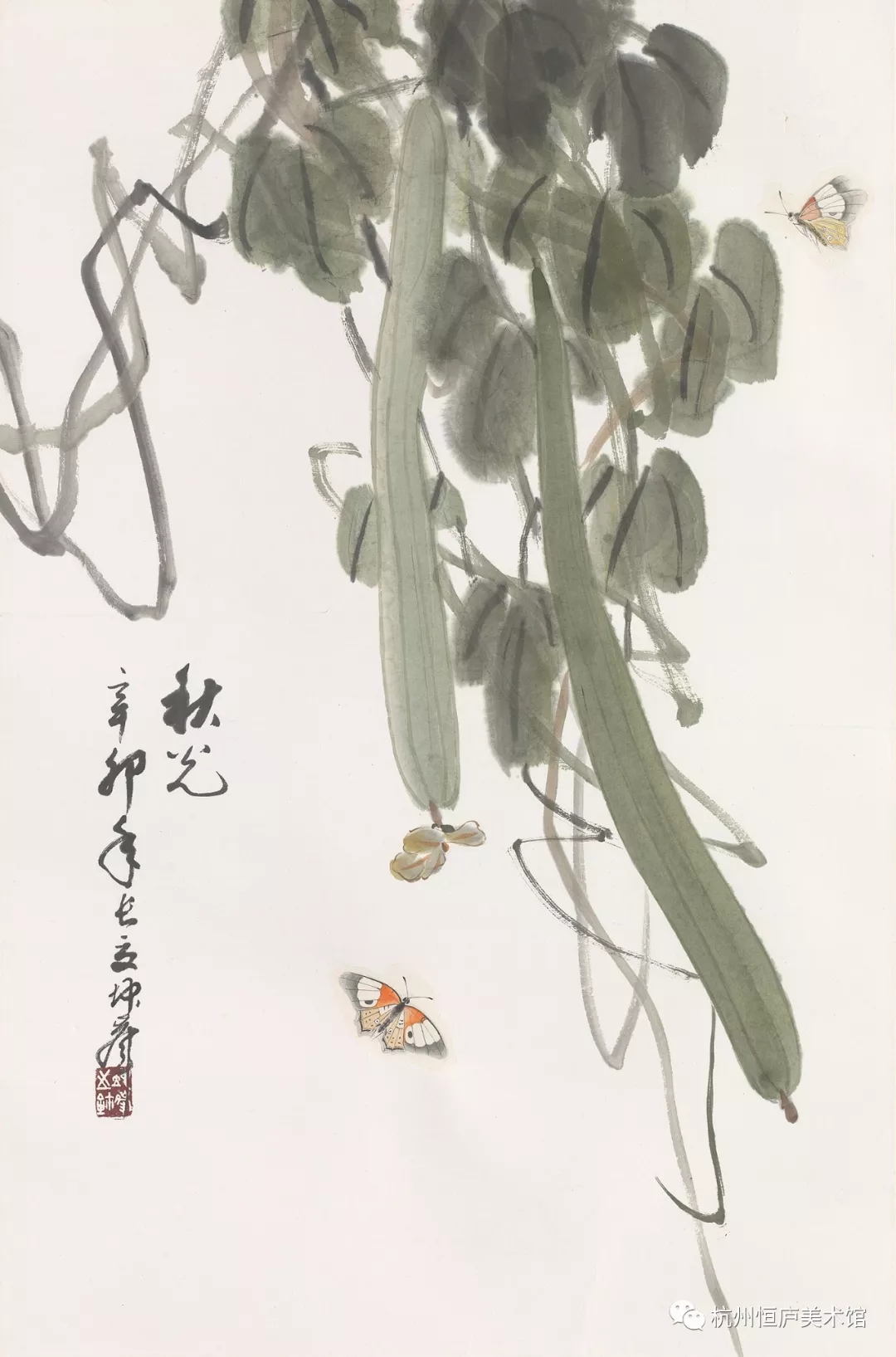

丨秋光

坤峰先生虽然退休了,但他并不觉得老之将至。他仍在认真地读书、写字、作画、吟诗,仍在辅导着学生。“守得寒窗疏影夜,喜看大器晚成时。”我每留意他画兰竹的情形,看他悬笔高,下笔疾,大有轻骑快剑,一往无前之概。他近年的画,无论花草之迎风浥露,禽鸟之飞鸣啄食,更突现出情意深重而风韵清新,明丽俊逸而华赡典雅的画风。对之自有一种幽情遐致,旷然自逸之慨,参观者虽不是诗人,然而这种画意也不能不引起心中的诗情。在他的作品中,渗透了丰富阅历熔铸出的睿智,处变不惊的冲和宁静,对未来生活的乐观开朗,还有那种“星汉灿烂若出其里”的海一般博大的襟抱,这样的境界可不是人人所能达到的。画家常有变法之说,齐白石倘无七十之后的衰年变法,便不成为齐白石。如今,意也有了,识也有了,胆也有了,魄也有了。意与识会,胆与魄合。司马迁曰:“古者富贵而名磨灭,不可胜记。唯倜傥非常之人称焉。”坤峰先生称得起是当代非同寻常的大画家,他的名字讲当之无愧的写在中国绘画史上。